旷代伟构

桐城方东美教授遗著

《中国哲学精神及其发展》

弟子孙格拉底恭译

第三章 原始儒家 第二期

创化宇宙中人性之伟大

──德合天地.妙赞化育

综观上章,俱见儒家思想乃是远绍一大上古传承,主要得自洪荒之世宗教情绪淋漓充沛之玄秘经验,复化情为理,举以引归一套理性化之哲学,而发乎伦理文化,显扬尊生至情者也。本章继续探讨儒家哲学之第二期,其中孔子及其门弟子,启自另一不同之久远传承,共同致力建立一大哲学体系,于以显扬人性价值之崇高伟大与天地宇宙之大美庄严,二者熔融浃化,一体匀调,蕲向创进不息、生生不已、止于至善之鹄的。

兹据种种儒家文献原始资料而观之,其形上学体系含有两大基本主要特色∶第一、肯定乾元天道之创造力;第二、强调人性之内在秉彝、即价值。兹二者、自远古以迄今日,结合构成儒家哲学之骨干。表现此种思想型态最重要者,首推《易经》,更以荀孟之书辅翼之。荀孟除充实发挥一套富有原创性之形上学思想外,更昌明一套哲学人性论之基本学说。

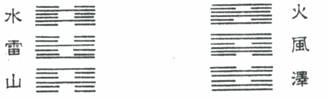

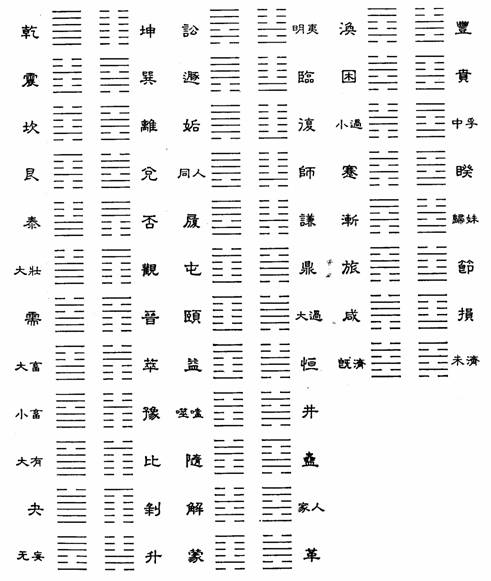

如前文所言,儒家代表典型之时际人,故自需凭藉变易原理,创造一套阐释动态化育之范畴结构系统。《易》之一书,原是一部巅扑不破之历史文献,惜误解者多,而知道者鲜。余请揭示其历史发展过程中之诸自然步骤如次∶《易经》蕴涵一套层叠相状之历史发展架构格式,其中虽有哲学意蕴,然严格言之,其本身究非哲学性质。所谓层叠格式者,盖指其于历史发展过程中系渐次累进式而言。诸如∶(甲)一套图腾社会之架构格式;(乙)一套血缘社会之架构格式;(丙)一套部落社会之架构格式,即氏族家族之家族联盟;(丁)依封建制度形成统一之王国;(戊)王国渐失其统,终于导致中央政府解体,是为春秋时期。(己)联合统一,名存实亡,进入战国时期;(庚)六国兼并、统于一大帝国之下,秦后是也。凡此一切,莫非历史。易经之根本意符

![]()

可设想为最早之图腾符号,其主要基本符号如【所谓六子】,

可用以表徵血缘社会之组织架构。其更进一步之系统组织,如:

则用以标志氏族家族之家族联盟,而全部六十四卦之错综交织系统则象徵社会及政治之组织结构,如(丁)依封建制度而形成之统一王国,渐次演变成为(戊)、(己)、(庚)等;再扩而大之,即代表全宇宙秩序之宏构。

兹依上表所示,余愿一本史实,拈出五大主要概念∶一、异性为婚之婚姻关系,如陆贾(注一)(公元前二世纪)、班固(注三

)(公元卅二~九二年)、谯周(注三)(公元二一○~二七○年)诸氏所提示者,悉据〈《易》系辞大传〉。二、社会自然发展之组织结构,依次为家、闾里、比遂、宗族、乡党、县州、邦国、王畿,俱载诸《周礼》及《礼记》。(注四)三、化血缘关系为普遍生命一脉周流旁通统贯之系统,悉涵诸葬礼制度。四、明乎理性秩序,初则表现于人伦社会关系,继则表现于外在自然界之物竞天择,终则表现于宇宙万般生命之互涉相涵,是呈大化流行、上下与天地同流之全幅生物气象。五、结穴所在∶万物旁通统贯原理「一以贯之」。(注五)

研《易》者有三惑难可了知,或于孔子之时即已存在∶(一)一套完整之象徵意符系统,名六十四卦,其排列早已絜然成序者。(二)一组基本文字,或辞或句,系于各卦,谓之「系辞」,表面上似若揭示该卦卦义者。(三)一套陈事或说理文句,缀成「爻辞」,以应卦中各爻,并示其间之种种错综变化关系者。问题关键厥在∶(一)《易经》六十四卦何以排列次序如此,如原书所载?(二)系于某卦之系辞,何以仅有该某类文句,而非其他?(三)凡陈事或说理文句【爻辞】,何以当应某爻?此外,(四)其意义关系为何?如何建立于各辞句之间,组成全书文句?后三问紧系乎初问第一;初问意义未明之前,其余无从索解。盖必有某种明晰之逻辑系统结构,六十四卦始克如是其错综交织而呈现絜然秩序排列,形成一套谨严之符号系统。《易经》本身,于此并无明确启示,吾人只合权作若干【合理之】揣测。

约自公元前二世纪左右起,以迄今日,释《易》者无虞千百。大别之,可约为二类∶一、有视重卦排列属于归纳系统者,二、有探索若干推演条例,据以证明其为一谨严之演绎系统者。

前项运动始于京房(公元前七七~卅七年),著《易传》,将六十四卦分属八宫,于每宫之中更依「世变原理」(即「爻变原理」)使各爻递升而变化无已。(注六)然此种归纳推演终为研易者所弃,迄至十九世纪末叶俞樾(一八二一~

一九○六年)著《易贯》,欲明重卦组合之归纳系统,似颇有小成。然其研究成果,于了解《易书》陈事说理爻辞之文义及脉络条贯等,裨益殊鲜。

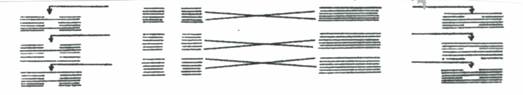

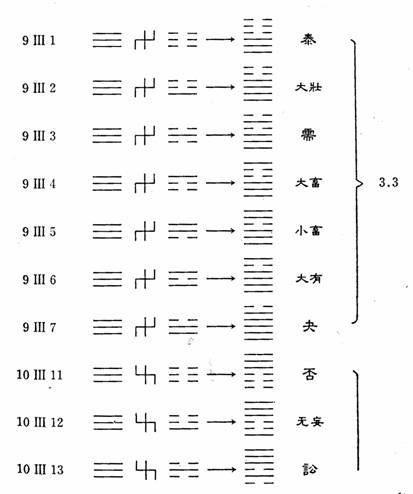

次项运动,涉及符号系统之演绎推衍,则始于荀爽(一二八~一九○年)与虞翻(一六四~二三三年)。二氏论易片断由唐代(六一八~九○六)李鼎祚辑作《周易集解》。(注七)其所出逻辑论证原基于一项形上学基本假定,即于卦象表示变易历程之中,人居天地之间,涵有一种天地相孚应之动态关系。【「故六画而成卦,三画以下为地,四画以上为天,物感以动,类相应也。易气从下生。动于地之下则应于天之下,动于地之中则应于天之中,动于地之上则应于天之上。初以四、二以五,三以上,此之谓阳动而进,阴动而退。」】此项假定首发于《易纬乾凿度》(注八),该书或成于先秦时期,旨在昌明孔子〈文言传〉所陈之根本本体论原理,即「旁通之理」也。荀说主旨在证立旁通论,谓二十四卦各爻之间依阴阳升降运作原理为准,演为一组彼此互涉相涵之重卦卦象,俱见逻辑理致。例如以「乾、坤」二基本单卦相重叠,遂成新重卦曰「泰」,象徵「天地和合、交泰」(见下图)∶

其中各爻再依升降运作,遂产生一组两两相孚应之重卦系统【亦曰六子】,诸如∶

准此而更推之,固可多得其他种种动态相孚之重卦,然却难免陷于自相矛盾,有失逻辑谨严。

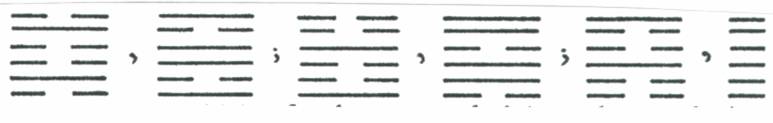

虞翻所订逻辑上六十四卦之旁通原理,言之甚繁。清儒张惠言(一七六一~一八○二)于《周易虞氏义》中尝予以改良之,使其系统条件分明。惟缺陷之处仍所在多有∶(一)主要观念不清,言之莫有定准,憾一。(二)演绎步骤不一,恒陷于自相矛盾,憾二。(三)结论驳杂不纯,且属多余烦赘,憾三。然语其基本特色,则俱见匠心创意,不容抹煞。兹举一例为证∶依「消息」根本原理,可得十二辟卦,皆统于「旁通之理」∶

前列十二辟卦以消息升降法式为生生变易之方式,该系统之中其他各卦皆莫不可依四种不同之法式与四种不同之原理,而一一推得之。然自余观之,前者未免任意安立,后者复自相剌谬,有违融贯一致之义轨。(注九)

前述逻辑探索,始于公元前二、三世纪汉代荀爽与虞翻,实开清儒焦循(一七六三~一八二○年)治易之先河,并为其杰作铺路。焦循之数学训练,迥出时人,其学识渊博,复足资运用,自作主宰,故能超迈前古,著《易学三书》,一曰《易通释》,二曰《易章句》,三曰《易图略》。(注一○)其思想内容繁富,论证细密深邃,殊不易数语括尽。无已,余特一语为荐,许以高度之创发性。《易经》、艰晦难明,得焦释、其义几全通,而成为一部可解可读之儒家哲学经典文献矣。

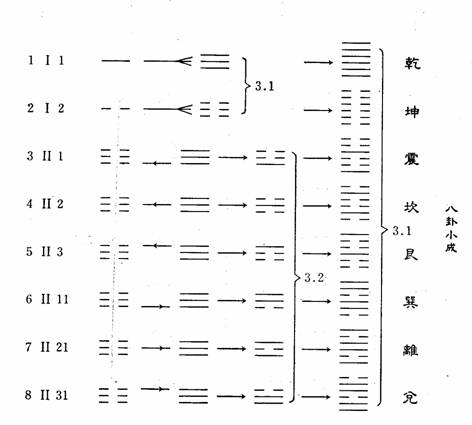

然而,好学深思、且富于创见如焦氏者,惜犹不免陷于「丐题」或「循环论证」之谬误。彼既执持「旁通」为根本原理,复进而出以种种详细论证,以求证明之。卅余年前余尝于某次讲学中证明重卦系统之逻辑结构,可更以他法为之,易简多矣。余以![]() 表原始意象,由之而引生出若干观念,可藉一组六种逻辑运作而操纵自如,其符号为:

表原始意象,由之而引生出若干观念,可藉一组六种逻辑运作而操纵自如,其符号为:

![]() `

`

【读若∶歧出,叠现,相索,触类一,触类二,引申。】

再自孔子〈系辞大传〉可得一组五大假定,作为设准,六十四卦即可据之悉依演绎法而步步有效推出矣。最后结果,复可确然证立「旁通原理」为无讹,足见全部重卦系统乃本质上相涉互涵,两两相孚者。(注一一)

六十四卦之逻辑结构如下∶

甲一、原始意像![]() 太极

太极

甲二、逻辑运作符号∶

![]() 歧出

歧出

![]() 叠现

叠现

![]() 相索

相索

![]() 触类

触类

![]() 引申

引申

乙、示例:

丙、假定(设准)∶

一、天下之动贞夫一。

二、生生之谓易太极生爻,爻生单卦,单卦生重卦。

三、四营而成易需经四重不同之运作步骤,始成《易经》之符号系统。

三.一、兼三才而两之阴阳二爻,「 」与「」,各取其一,依叠现而成基本单卦,曰

「乾」与「坤」。且三爻俱同或有相异者更与其他三爻(单卦)两两相重,以成重卦。

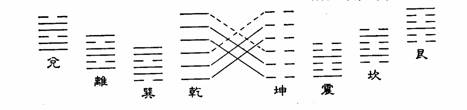

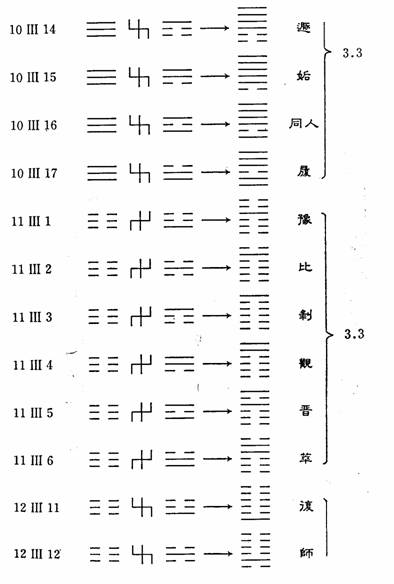

三.二、乾坤并列阴阳相索(分阴分阳,迭用刚柔),基本单卦乾坤并列,藉相索而生六子。

三.三、触类而长之基本单卦,乾坤相孚(乾坤二类,或在上,或在下),迭用触类,而续生

重卦。

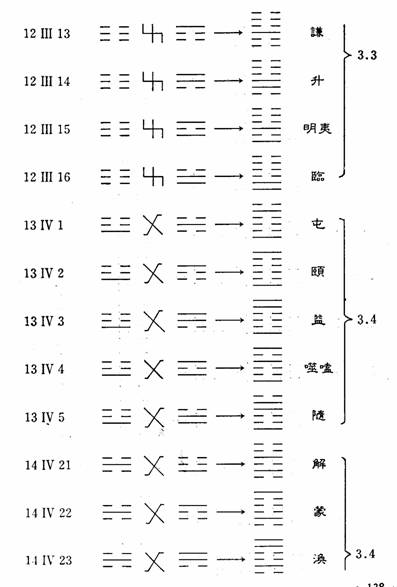

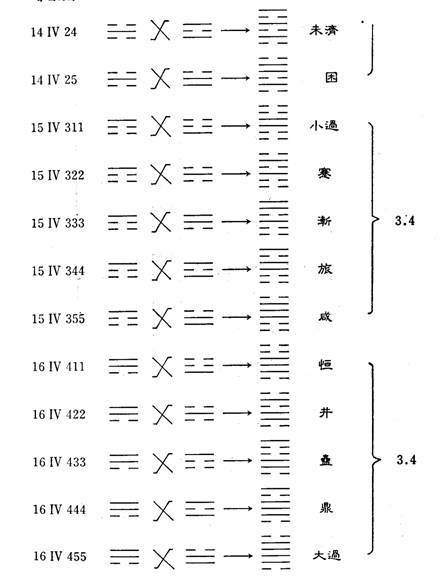

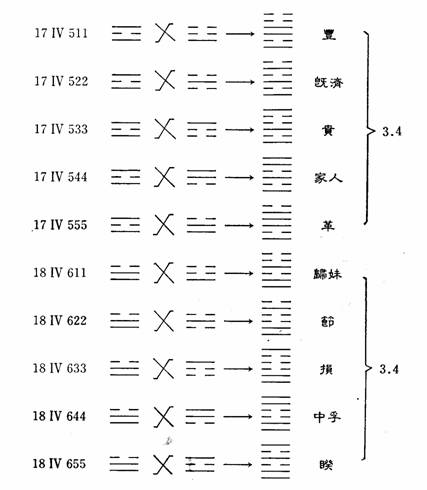

三.四、引而申之(并生六子)单卦六子,藉引申而生诸重卦,彼此复本质上相联贯。

四、十有八变而成卦需经十八种不同之变化步骤,始完成符号系统。

四.一、太极生两仪,不在十有八变之列,因九六(阴阳)二仪所以示乾元坤元、非卦也。

四.二、二名而一实,谓之重同。卦由重同而生者、不列。

五、成卦之后,比而观之,凡两卦并列,刚柔两两相孚者,谓之旁通。

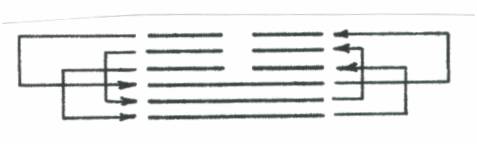

丁、六十四卦之逻辑结构

太极即大易生生之本:

(下表中罗马数字表逻辑运作之类别∶I、II、III、IV 之左,亚拉伯数字表变化步骤之次数,其右亚拉伯数字则表变化之序列。)

八卦小成

根据初始乾坤二卦,吾人若采荀爽之「升降说」为假设,连同焦循之「交易说」,视变易之正道莫非交易,则由I 得II, 亦可依下法成立之:

依假定设准五,最后可得六十四卦旁通图如下其系统条件分明,任二对当重卦出于完全两两相孚状态,故可以逻辑上之对应关系阐明之:

全部六十四卦皆可有效推得,终集大成于一部旁通之系统,其中任何二卦之间爻爻相索、一一对应,谓之相孚;反之,亦然。臻此结果,大易一书不惟其符号系统充份可解,即其文义理贯亦大有脉络可寻。依旁通之理,凡各辞句(或系辞、或爻辞),无论陈事说理,其意义均富有彼是相需、错综交织之重要蕴涵。一言以蔽之,《易经》全部重卦卦象系统,连同系辞部分,涵具一套典型之中国广大和谐哲学体系。

上述逻辑结构无非一套或然率之方阵排列,犹待凭藉适当之语言以阐释之,而赋予意义者。〈《诗》大序〉曰∶「诗三体∶赋、比、兴。」赋者、敷陈其事;比者、比物见意;兴者、兴会淋漓,化为象徵妙用,而「言在于此,意寄于彼」。赋体多流行于叙述史诗;比体则常见诸故事寓言;兴体则尤风行于抒情诗词也。可谓一则用以敷陈事实;一则用以掩映意趣;一则用以美化创造之幻想。同理,对用以解释《易经》形式逻辑系统结构之语言,吾人亦可谓之「易三体∶赋,比、兴」,即事实描述之语言,譬喻象徵之语言,与创造幻想之语言,后者尤赖诸象徵化之妙用,使其意义得以充份发挥而彰显。

由是观之,一切事实陈述,如日常语言所表达者,无非纪录史实而描绘人生与自然情态者也。《易经》、古称《易书》,主要原是一部纪史之书,含人生与自然,初无若何高深之哲学意义,即有,亦为量甚微。盖上古淳朴,文字有限,事实陈述语言,沿用既久,势必承受若干意义转变,由叙事而兼说理,演成说理文字,饶具新意,遂用作表达象徵新义之符号矣。原初描述人生自然纪史之言,乃一变而用作象徵表达哲学智慧之工具。基于中国语言此种用法上之自然语义变迁,焦循乃据以立论,谓《易经》一切文句莫不充满象徵意涵。故必须探赜抉微,依意蕴丰富之象徵语言,细按章句语法而索解。〈系辞传〉曰∶「辞也者、各指其所之。」系辞爻辞之中,无一字一句可以孤立得解。一切字句文义密接连锁,脉络条贯旁通,故须依「彼是相待、互涉交涵」原理而作如是如是之会解。是以,《易经》虽以一般日常使用之语言文字书成,实表现一套象徵语言之专门系统。

此种语义变迁由普通一般用法到专门象徵用法自然导致语言本身之灵变生奇,而与之孚尹相应者,实代表一种在形上思想模式上之自然超越也。

余兹重复强调曰∶《易经》卦列之逻辑系统无非象徵表达形式上之可能性概然率耳。欲得其确义,势须予以妥当之解释。就《易经》而论,对其卦象符号便有种种不同方式不同层次之解释可言。

第一种谓之事实陈述性、亦即常识性之解释。在常识界吾人对外物所以感受兴趣者无论其为自然物或工艺品不外视作利生之器用工具。外物乃构成所谓之工具世界或器用世界。清初赵继序曾作统计,列举周易卦爻诸辞所载日用器物竟高达六十种、饮食营养之物十九种、植物三十种、动物九十七种之多。(注一二)

第二种为自然科学性之解释(注一三),初及于时序变化、天文星象等;次及于自然地形地理状貌等;三及于风土人情气象等。一、二两项之解释讨论,涉及原始萌芽科学与初期发展之物理自然科学。向之研易者,多视《易经》乃专谈哲理之书,谬矣!

第三种解释乃克就人生而为言,属理性心理学及文化史范围。故可迳谓之人文主义之解释。孔子曾于〈系辞传〉两度提示∶《易经》原文殆始于殷周之际,时当公元前十一~ 二世纪。【子曰∶「易之兴也,其唯中古乎?」】考诸史籍,可知殷周更迭实为一变动改革之大时代,历经长期战乱之后,始久享太平者。当是时也,前期静态之殷文化,乃逐渐为郁郁乎动健而富于创造性之周文化所取代。如上章所示,当时之祭祀宗教与习俗道德皆锐变革新,代之而起者,厥为一种开明性之宗教与一种自觉性之道德∶前者将神圣权力予以人文主义之理性化,化为光明之理性;后者则秉常守彝、或恪遵合理化之普遍道德原则,摆脱刻板化之狭隘习俗制裁。就当时人际之间以及阶级之间关系接触之频繁与创造力之蓬勃活泼而观之,郁郁乎文周之世,不愧创造力自由发挥、人人竞爽争秀之伟大时代,漪欤盛哉!此外,更是一政治局面统一而社会组织团结之伟大时代,一切奠定于封建制度为基础,而由千古罕见之大天才政治家文王及周公所合理构想而精心擘划者,尤以后者周公,宛如预存之柏拉图式之哲王,翩然陟降东方世界,现身说法于光天化日之下一般。王国维于所著《殷周制度论》曰∶「此数者、皆周之所以纲纪天下,其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿、大夫、士、庶民,以成一道德团体。」(注一四)周公复进而明订王位嫡长继承法典及异姓通婚制度,建立血缘「亲亲」关系而扩充之(统于「贤贤」原则),釐订丧葬之礼,妥拟施政大计,处处为民生谋福利著想,足证周之统一王国乃一真正之道德实体与礼乐教化领域,而非仅止一区区政治机构也。生活于此种制度体系与文化类型之内,人人油然而生一种人性自觉,明乎社会生活一体、道德幸福一体。故人类一切人格主体既非任何可予控制利用之工具,亦非区区可以施恩布惠之对象。盖人心深处皆具有一种道德自觉,了悟真实化与价值化之存在,并具有一种敏锐之尊严感与人格价值万类平等感。

孔子与其门弟子,皆生值末世,适当周代高尚之文化理想剧衰、真风告逝之际,惟其如是,故益感当务首要莫过从哲学上昌明精神之超升与道德之峻伟,以臻于人生更高尚之理想境界。

职是之故,孔子及其门弟子多人(注一五)遂集体发起一项哲学思想上之革命运动,沿承易卦之符号系统而赋予种种人文主义之诠释。欲毕其功,终其成,孔子必须将《易经》原有之陈事文句化作一套说理文句。此项化赋体为比兴之钜任,即由孔子及其青年高弟兼同道商瞿(公元前五二二年生)双双共同肩起。嗣后,《易书》此部原属纪史之作,遂一变而为一套发挥易理之系统化哲学矣。据司马谈、司马迁父子之考证,此部「新易理」之革命哲学启自孔子本人,复经商瞿子木及其他后学诸贤之踵事增华,传承发挥,其要义可析为四大层面而综述之,如次∶

一、高揭一部万有含生论之新自然观其说与稍后之阴阳家唯物主义者视自然莫非一套由物质元素与物理变化而表现为机械秩序者,迥乎不同,而视全自然界为宇宙生命之洪流所弥漫贯注,一脉周流。由此种新自然观看来,「自然」云云、略近于斯宾诺萨与歌德所谓之创造能生之自然,而非西方古典科学中所谓被造所生之自然。自然本身即是大生机,其蓬勃生气,盎然充满,创造前进,生生不已,宇宙万有,秉性而生,复又参赞化育,适以圆成性体之大全。此种主张「化育历程和谐实现内具生机论」,孔子实首发之,俱载〈象传〉、〈系辞传〉、及〈说卦传〉前部分。(其后部分、或系后儒所加。)

二、提倡一种性善论之人性观据万物含生论之自然观而深心体会之,油然而兴成就人性内具道德价值之使命感,发挥人性中之美善秉彝,使善与美俱、而相得益彰,以「尽善尽美,善美合一」为人格发展之极致,犹希腊人所向往之「即美即善、美善合一」(kalokagaqeia)之理想,而实现此一最高理想,惟人为能。此义亦孔子首发之,具载〈乾坤文言传〉,尤系统发挥于〈象传〉,强调伟大人格之道德成就。

三、发挥一部价值总论──继完成上述系统化之新自然观与提倡美善合一、蕲向人格究极圆满之人性论之后,孔子复引伸发挥一套价值总论,将流衍于全宇宙中之诸相对价值差别,使之含章定位,一一悉统摄于「至善」,而化为绝对价值。此〈系辞传〉之主旨也!亦为大易全书总纲及其主脑所在。

四、完成一套价值中心之本体论──以个人之创造性为基础,藉求圆成人性,齐升宇宙万般生命,止于至善。经孔子诠表之,形成一部价值总论,肯定性体实有盎然充满,弥贯天地,澈上澈下,莫非价值。实乃一套价值中心之本体论也。堪称代表儒家哲学之最高成就,俱见《易经》。

综上所述,足见儒家代表典型之时际人,意在囊括万有一切无论其为个人生命之尽性发展,天地万物自然生命之大化流衍,社会组织之结构体系,价值生命之创造成就,乃至性体本身之臻于终极完满等等悉投注于时间之铸模中,而一一贞定之,使依次呈现其真实存在。问题关键是∶何谓时间?最简单之答覆∶时间之本质在于变易。然则何谓变易?针对此难,欲求的解,世上无数哲人绞尽脑汁,犹至感困惑。余于他处尝研治之,所获结论,足徵余对易经之见解。(注一六)中国格言曰∶「穷则变,变则通,通则久。」(注一七)盖时间之真性寓诸变,时间之条理会于通,时间之效能存乎久。生化无已,行健不息、谓之变。变之为言、革也,革也者、丧故取新也。转运无穷,往来相接,谓之通。通之为言、交也,交也者、绵延赓续也。丧而复得,存存不消、谓之久。久之为言、积也,积也者、更迭恒益也。凡此一切,皆时间变易之理论条件。

时之化、形于渐而消于顷。其成也毁也,故穷;穷而能革,则屈往以信来,「刚健而不陷,其义不困穷」,「盖言天地之化不已也。」

时之遯、隐于退而趋于进。其分也成也,故亢∶亢而欲得,则藏往通今以彰来,变更返复,退而实进,通而为一,「其生生而条理乎」?时间创进不息,生生不已,挟万物而一体俱化,复「统之有宗、会之有元」,是谓宇宙化育历程中之理性秩序。

时之运、资于亡而系于存。其丧也得也,故恒;恒而能久,则前者未尝终,后者已资始,后先相续,至于无极。盖时间之动态展现序列、在于当下顷刻之间灭故生新,相权之下,得可偿失。故曰∶时间之变易乃是趋向永恒之一步骤耳。夫永恒者、绵绵悠久,亘古长存。逝者未去,而继者已至,为永恒故。性体实有,连绵无已,发用显体,达乎永恒。职是之故,在时间动力学之链锁规范关系中∶「易与天地准,故能弥纶天地之道。范围天地之化而不过,曲成万物而不遗。」(注一八a )

总结上述时间本质,卒终为论,余请拈出三大原理,藉以彰显《大易》之形上学意涵。十年前,余尝论及其他若干原理,以阐释《易经》哲学,俱见拙著《中国人生观》、第二章(页七二~五)。自今观之,余于其中所详细诠列之第一原理「性之理」,犹不宜蘧释。故兹所论列,有关《易经》哲学,总计约含四大原理。

一、性之理(即生之理)生命苞容万类,绵络大道;变通化裁,原始要终;敦仁存爱,继善成性;无方无体,亦刚亦柔;趣时显用,亦动亦静。盖生命本身尽涵万物一切存在,贯乎大道,一体相联。于其化育成性之过程中,原其始,则根乎性体本初。原始(本初性)之为言,创造力之无尽源泉也;要其终,则达乎性体后得,经历化育步骤、地地实現之。要终(后得性)之为言,命运之究极归趋,止至善也。就体言,宇宙普遍生命乃一活动创造之实体,显乎空间,澈该弥贯,发用显体,奋其无限创造力之伟大动量,气势磅礴,大运斡旋,克服空间一切限制。性体本身,似静实动。就用言,生命大用外腓,行健不已,奋乎时间,而鼓之发之,推移转进,蕲向无穷。于刚健创进,欲以见其动;于柔绵持续,欲以见其静。(译注一)普遍生命、即性、含五义∶

(甲)育种成性义时易化生,而生生相续;创造出新,而新新不停。是生大小生命,群汇种种,千态万状,一一皆自个体发生与系统发生之化育历程发展得来。同时,旷观大千世界整体,发荣滋长,有增无已,其全部宇宙发生历程,亦复如是。

(乙)开物成务义生命显发为创造,营育成化,生生不已。其资源广大无边,悉储诸乾元性体(原始本初),而取之不尽,用之不竭者。生命万汇,凡遇困阻,莫不返初复始,会归大道,大道元力,盎然充沛。盛德宏富,足以周润万物,而普济之。生命不乏新事业,无论何其艰钜而难克;世界寓有大生机,惟待吾人利用以安身,复引之向上,直造登精神创造之胜境。生命之意义与日俱增,生命之价值饶益丰富,既济未济,斖斖弗穷。

(丙)创造不息义宇宙大全整体,乃一时空拓展系统,创造性之洪流,发乎普遍生命之源,而弥注其间,流衍变化,得丧更迭,演为无穷序列。贯乎生命动而健之全幅化育历程者,厥为后先递禅,继往开来。后继者以先往者为跳板,而一跃腾起,耸入后期事态,促进继起生命之创造大业。如是而新新不已,以迄一切摄归性海。生命巨浪于一片汪洋浩瀚之中波波相续,重重涌现,波澜壮阔,蔚为奇观,俨若蹈跃献舞,以敬事理想之终臻于究极圆满也。

(丁)变化通几义营育变化,赓续不已,既济未济,因已成以出新。生命与时间合体同流,诚所谓「濯足激流,已非前水」者也。盖万物后先递承,绵续不断,先往者、刹刹现于前,旋成历史之陈迹;后继者、斖斖出于后,不啻时间之新蕾。其营育成化,先后交奏,而生生不已;其进退得丧,更迭相酬,而新新不停。正犹之乎时易变化万千,故创新亦层出不穷。

(戍)绵延长存义不朽之为言,生生之情态也。生生者,不已、未济也。活动赓续,禅联一贯,以成性存仁;然而「成性」云云,毕竟未济。余谓此种不朽,乃是当下现成者,而非自高高在上、玄远超绝之彼界就永恒层面而观照之;而系自现现在前,当下即是之此界,就变易法式而观照之。是则当下一切悉成现实矣!此义吾人但原其始、要其终,而亲验参与之,便不难引归身心,自家体会。原始要终之道,由本初而之后得,可释为至善本质之弥贯于具体历现,以求其圆满实现。然是项不朽非仅得诸神明恩典之介入也。果而如是,吾人即受之有愧。兹所谓之不朽,惟是一种潜在之伟大性,降任吾人,而责无旁贷、惟藉积极努力、奋斗不懈、始克获致者。人为天之所生,故造物者乃藉人性以示显其创造性,并藉人之持续创造才性,以产生价值之典型也。约言之,生命之不朽即价值之不朽。生生所以成性,而自生生观之,则所谓成性者,乃是入智慧之门,通往精神价值之胜境。上文不惜费去如许笔墨、以求表达原始儒家之真精神者,盖以其久为汉代自命儒家、如董仲舒者流、所变乱曲解故也。董子喜言∶「道之大原出于天,天不变,道亦不变。」(注一八b )如是,则全部儒家刚健活泼、创造进取之精神丧失殆尽矣!其言莫非歪曲僵化儒家欲退转回向洪荒时代之本体论耳。

二、旁通之理「性之理」言之虽玄,然却应藉「旁通之理」而予以逻辑地证明之。「旁通」涵三义:

初就逻辑上言,「旁通」盖指一套首尾一贯之演绎系统,而可以严密推证之者,其规则俱涵于六十四卦之排列步骤程序之内。

次就语意学上言,「旁通」盖指一套语法系统,其中举凡一切有意义之辞句,其语法结构规则与转换规则均明确标示一种相错对当关系与互涵密接关系。清儒焦循言之甚审,俱见慧心,详载其名著《易学三书》,充份发挥孔子于〈文言传〉论旁通主旨。(甲)「伏羲设卦观象,全在旁通变化」。(注一九)(乙)「旁通者,在本卦初与四易,二与五易,三与上易。木卦无可易,则旁通于他卦∶爻初通于四,二通于五,三通于上」。(注二○)(丙)「两卦旁通,每以彼卦之意系于此卦之辞(反之亦然)。」(注二一)(丁)「易之动也,非当位即失道,两者而已。何为当位?先二五,后初四、三上是也;何为失道?不俟二五,而初四、三上先行是也。」(注二二)(戊)「易之辞指识其卦爻之所之,以分别当位失道也。」(注二三)《大易》主旨全在化失道为当位,正其序也,如(丁)所示,以明旁通之理。

三就形上学言,《大易》哲学乃是一套动态万有论,基于时间生生不已之创化历程;同时亦是一套价值总论,从整体圆融广大和谐之观点,阐明「至善」观念之起源及其发展。故旁通之理同时兼亦肯定生命之大化流衍,弥贯天地万有,参与时间本身之创造化育历程,而生生不已,终臻于至善之境。自机体主义之立场观之,任何一套形上学原理系统皆不得割裂打碎,强塞纳入某具密不透风之封闭区间,而睽隔不通。是故,「旁通之理」适成为「化育之理」之前奏或序曲,而「化育之理」复又为「即创造生命即价值实现历程之理」提供其基调焉。

三、化育之理为节省时间计,毋庸出之以详细论证,余请直引孔子雄辞,以实其义﹕∶

「大哉乾元!万物资始,乃统天。」

「乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞。」(注二四)

「至哉坤元!万物资生,乃顺承天。坤厚载物,德合无疆,含弘光大,品物咸亨。」(注二

五)

「元者、善之长也;亨者、嘉之会也;利者、义之和也;贞者、事之干也。」(注二六)

四、创造生命即价值实现历程之理《易经》全书哲理总纲俱见〈系辞大传〉。子曰﹕∶

「一阴一阳之谓道,继之者、善也;成之者、性也。显诸仁,藏诸用,鼓万物而不与圣人同忧。盛德大业,至矣哉!富有之谓大业;日新之谓盛德。生生之谓易,成象之谓乾,效法之谓坤,极数知来事之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神。」(注二七)

「夫易、广矣!大矣!以言乎远,则不御;以言乎迩,则静而止;以言乎天地之间,则备矣!夫乾、其静也专,其动也直,是以大生焉。夫坤、其静也翕,其动也辟,是以广生焉。」

「易、其至矣乎!夫易、圣人所以崇德而广业也。天地设位,而易行乎其中矣!成性存仁,道义之门。」(注二八)

上引各节将宇宙点化之,呈现于时间之画幅上,时间创造化育,生生不已,象效天地大生广生之德,适以表现生命之大化流行,澈上澈下,旁通弥贯。在全幅时间化育之领域中,宇宙生命广大无限,寓诸不朽。就代表时际人之儒家心灵眼光看来,宇宙元是一个包罗万象之大生机,无一刻不发育创造,而生生不已;无一地不流动贯通,而斖斖无穷。

「天地之大德曰生」,然并非生只一度而已,如寻常所谓静态一度之生者,而是动态往复历程。《易经》「生生」一辞,中文直解原作「生之又生、或创造再创造」,故余向采怀德海之术语Creative

Creativity译之,庶几格义相当。清儒戴震(东原)著《原善》,疏证《大易》哲学兼发挥孟子性善之论,倡「生生者、化之原;生生而条理者、化之流。」盖谓「言乎人物之生,则其善与天地继承而不隔者也。」(注二九)是故,原其始,则见乎天地宇宙无限生命之所自来;而要其终,则知乎万物具体有限生命之所必归。【《易》曰∶「原始要终,以为质也」。】一是皆存乎创造变易之历程中,而生生不已,新新相续。天道变化,象效乾元(本初),斖斖而出,是以大生焉。夫元者、众善之长,在本质上超越一切相对价值。道即无限,绵绵赓续,展向无穷,现为要终(后得);要终者、即是善之成。语乎天道本质及意向,则纯然至善,故能化裁万类而统之,以示显其生生之妙于其如是所创之宇宙大千世界也。故原始要终之道生生不停,善善相继,禅联一贯,以是见天地之常,昭然若揭矣。兹仿效《易经》辞句以传之曰∶「成性存仁,智慧之门,显道之善,兼义之理。」(注三○)

自原始儒家所出诸原理而观之,宇宙之客观秩序,乃是成于乾元之充沛创造精神,表现于时间绵络旁通、变易历程之中。人类个人所面对者,正是一大创造之宇宙,故个人亦必须同其富于创造精神,方能德配天地,妙赞化育;否则,与之处处乖违悖谬矣。是故,儒家此种动态历程之价值中心本体论一旦完成之后,即启发一套哲学人性论。汉儒班固始追复其绪曰∶「人继天顺地,序气成物,以成天地之所成,《书》曰∶『天工人其代之。』天兼地,人则天。」(注三一)降及清儒惠栋(一六九七~一七五八),著《易大义》,至言《大易》精蕴尽在《中庸》。(注三二)何谓也?盖谓《易》言乾元之创造精神原属于天,今则转移于人,而为人所共有。《中庸》发挥斯旨,淋漓尽致∶「天命之谓性;率性之谓道;修道之谓教。」此段经义,复见诸他章∶「唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。」(注三三)

生命之自然秩序与道德秩序既同资始乾元天道之创造精神,且儒家复谓「人者、天地之心」,居宇宙之中心枢纽位置,(注三四)故人在创造精神之潜能上自能侔天配天。准此,儒家遂首建一套人本中心之宇宙观,复进而发挥一套价值中心之人性论。此孟子之所以力倡「夫君子所过者化,所存者神,上下与天地同流」者也。(注三五)其论善信如乐正子之流,更畅乎其言曰∶「可欲之谓善;有诸己之谓信;充实之谓美;充实而有光辉之谓大;大而化之之谓圣;圣而不可知之之谓神。」(注三六)

夫岂止孟子一人如此!深眼巨识,洞见人性伟大,义本受命于天,乾德内充,故倡性善。荀子虽据经验观察而言性恶,然亦末尝不曾进而肯定∶经由不断之教化努力与修养陶冶之工夫,人人皆可以成就伟大之人格。(注三七)在原始儒家之中,荀子似是唯一生就厌闻所谓悉从价值中心之观点而侈谈天道者;反而诠表一套对天道之价值中性观,视自然界但为被造所生之自然界(Natura Naturata),藉以创说人智胜天,征服自然,所见竟与西方科学家同调。惟其如此,荀子故能完全摆脱天或自然之一切无谓而不必要之纠缠,从而重新树立人之优越性,如平地拔起,壁立千仞,其所谓之自然者,无非一种中性存在之层次,内蕴种种物质能源,供人开发利用,如斯而已。故主「戡天役物」。(注三八)就孟子看来,人但凭与生俱来之性善,即是生就伟大;然自荀子看来,所谓人之伟大乃是得诸后天教化、积伪所致,是即「化性起伪」之上乘究竟义。双方论性迥异,但于「人之毕竟伟大」乙旨,则殊途同归,终无二致也。

然则,人之所以伟大,其故安在?大哉问!欲获的解,须是从流溯源,创见启自孔子,后学衍为左右二翼∶孟子谨严小大之判,谓立乎其大者为大人;立乎其小者为小人。区别关键在志。而荀子则发自经验观察锐见,故能一眼看出人格成就在全幅历程发展中迭经种种层级差别,依次计含小人、士、君子、与圣人四品。夫唯圣人为能「尽伦」、「至足」,备积一切必须与充份条件,以成就其人格之全整统一,至足完满。然凡未臻此圣境之前,人人必须勤作修养功夫,以化性起伪,尽去生活经验环境中之一切气习恶染,超脱而转化之,变成理想而可以实现之善。然潜移默化,功至密也,诸如∶修身正仪,思虑清明,情发中节,志怀高尚,危微精一,上勇无畏,其尤重要而可贵者,智役外物及其内涵价值,将全部自然界悉纳诸理性清明之大用之下,而统之以心。心也者、神明之主也,虚一而静,是以知道。夫道者、广大悉备,浃化万物,体常而尽变。(注三九)凡此一切,倘使一一充份实现,则荀子心目中之圣人直与孟子所描绘之神人义本无殊。【荀子曰∶「明参日月,大满八极,夫是之谓大人」;「圣人者、人之所积而致也」;「积善而不息,则通于神明,参于天地矣。」】

大戴《礼记》载孔子对鲁哀公问,谓人格之理性发展经历五层节次阶段,可析为五品说(注四○)∶从(一)一般庶民大众(庸人)经过教育,变化气质,可以成为(二)知书达礼之士人,士人「明办之,笃行之」,娴于礼乐,表现高尚之人生艺术,即成为(三)君子,「文质彬彬,是谓君子」,其品格纯美,其心理平衡,其行谊中节合度,再进一步,加以陶冶,即可以成为(四)大人,夫大人者,其出处去就,一一符合高度之价值标准,足为天下式;其动作威仪之则,一一蹈乎大方,而大中至止,无纤毫偏私夹杂其间;其品格刚健精粹,一言而为天下法。修养至最后阶段,即可进入(五)圣人或神人境界,夫圣人者,智德圆满,玄珠在握,任运处世,依道趣时而行,「从心所欲、不逾矩」,故能免于任何咎戾。其所以克臻此者,端赖「存养」、「尽性」功夫,有以致之,明心见性,无入而不自得。由此无上圣智,一切价值选择、取舍从违,皆莫不依理起用,称理而行。其成就之伟大若是,故能德配天地,妙赞化育,而可以与天地参矣!此种视个人凭藉理性作用即可以由自然行能人之层次步步实现、地地超升,发展至于理想完美之圣人境界,是即儒家提倡人性伟大所持论之理故所在。

综上所述,最后自可引归一大结论∶宇宙与个人互逆双运,和合无间,儒家谓之「天人合德论」。孔子于〈《易经》乾文言传〉曰∶「夫大人者、与天地合其德;与日月合其明;与四时合其序;与鬼神合其吉凶。先天而天弗违,后天而奉天时。天且弗违,而况于人乎?而况于鬼神乎?」(注四一)

马丁.布伯(Martin

Buber) 尝评骘近代西方各派人性论,不禁慨乎其言,唯恐各说将个人之存在推乎其极,趋于极端之边缘,至谓人者、个人耳,离群索居,或与世界一切活生生之关系脱节,或与他人脱节,或与上帝神明脱节,甚至与其一己之具体生命或人性脱节。(注四二)然此在儒家即根本无从产生。盖宇宙乃天之所生,故为一创造之宇宙,个人抑又何独不然?故可凭藉种种高明之创造成就、而人德侔天配天。【盖个人生命「与天地和谐;与人人感应;与物物均调。」】语乎儒家式之人格典型,以之待人,则人我相得无间,恒处于一种和融亲切之关系中,而善与人同,所过者化;以之持家,则孝悌慈爱,亲亲为仁,爱人者、人恒爱之;以之交友,则忠信励德,蔼蔼然仁厚君子;以之应世,则同情交感,忠恕絜矩,入乎其内,与社会各阶层一体同仁;以之事国家民族,则深心体会,善能领略在文化生命与精神生命上小我大我一脉融通,合体同流。再大而化之,就忠恕体仁而言,则崇信人性原善,而高尚其情操,正己成物,博施济众,泛爱全人类。凡此一切,莫非仁也。人之所以特贵乎其为人者,为其终能尽己尽性,增进意义,提升价值于人生全界也。诸如∶哲学思想发扬之领域,文学艺术创造之领域,政治社会活动之领域,以至于既超越且内在之宗教神圣理想境界。

对中国人而言,儒家式之人格典型「望之俨然,即之也温」,巍巍然、高山仰止,宛若一座绝美之艺术雕像杰作,历经种种高贵之人生修养功夫,始底于完成者。其生命、笃实光辉,旁皇四达,由亲及疏,由迩致远,「致广大而尽精微,极高明而道中庸」,世人对之,如众星之拱北辰,于精神气脉上一体合流,于道德志节上同气相引,浸馈既久,不觉自化,而日进于高明矣。夫圣贤人格之感人也,恒启人向上一机。而同情感召之下,见贤思齐,一种慕道忻悦、向往之情,油然而生,交养互发,流通贯注,发乎不容于已,沛然莫之能御,其感人有如是者。此其所以能出斯人、于斯世,出乎其类、拔乎其萃,使于自然天地之中平地拔起,开辟出一道地之中国宇宙与中国社会者也。厥为绵绵久大之宇宙与社会同仁一体,而发为一大浃情适情之「德性民主」领域,复不断地提升之、超拔之,使跻于伦理文化之理想崇高胜境。顾我华族,自孔子行教以来,其历史文化慧命得以一脉相传,绵延赓续,垂数千年而不坠者、实系赖之!(译注二)

____________________________________

原 注

注一:∶参看陆贾,《新语》(上海∶商务印书馆,一九三四),卷一,第一章,页二。

注二:∶参看班固,《白虎通德论》,卷二,页五。

注三:∶参看罗泌,《路史》(台北∶中华书局,一九六六),卷一,页三,作者书中引谯周之言,主张中国之异姓为婚制度始于伏羲之世,公

元前二八五二~二七三六年。

注四:∶参者《周礼》,卷九,页二;卷一○,页二三;卷一二,页六~一五;卷一三,页七~二一,并详其注释。

注五:∶参看《易经》(阮元刻校,十三经注疏」,江西∶南昌府学,一八一五),卷一,〈文言传〉,页十八;卷七,〈系辞传〉上,页九~一

○,三一~三二;卷八,页十五~六,页十八~九。

注六:∶参看《易传》(上海∶商务印书馆,一九一九),三卷。

注七:∶参看李鼎祚,《周易集解》,十七卷(《古经集解》,第三,上海∶蜚英馆,一八八八重刊)。并参看孙星衍,《周易集解》,十卷

(一七九八,初刊于其私辑《待南柯丛书》),上列二书同名,但内容并不尽相同。

注八: 参看《易纬乾凿度》(为纬书之一,著者不明,或成于先秦之际,收入《古经集解》,第五集,上海∶蜚英馆,一八八八,重刊),卷

二,页一,其中一段谓天地阴阳变化相孚应,卦象各爻示一与四,二与五、三与六,两两相孚。

注九:∶参看拙文〈易之逻辑问题〉,收入《易学讨论集》,上海∶商务印书馆,一九四一,页四一~七。该文亦收入拙著《哲学三慧》论文集

(台北∶三民书局,一九七一),页一一九~一二○。【译按∶最后收入著者《生生之德》论文集(台北∶黎明文化事业公司,一九七

九),页一~二一。】

注一○:参肴焦循,《易学三书》∶一、《易通释》;二、《易章句》;三、《易图略》。三者皆著者私人出版,名《雕菰楼文集》,分别刊行

于一八一三与一八一五。

注一一:参看《易学讨论集》,页卅一~五四,尤其页四七~五四。并参看《哲学三慧》,页一○九~一四三,尤其一三二~一四三。

注一二:参看赵继序,《周易图书质疑》(一七八一,初版,上海∶商务印书馆,一九三六),卷廿四,页一~ 一五。

注一三:汉儒所辑《易经解诂》,多以物理解释为主。

注一四:王国维,《观堂集林》(台北∶艺文书局,一九五六),卷十,页二。

注一五:参肴司马迁,《史记》,卷四七,页二四~五,六七,页一七~八;卷一百卅,页三,九。司马迁于书中三度详述汉初传《易》经过,由

商瞿至田何、再由田何而至其父司马谈,中经王子中同与杨何。如是娓娓道来,迁固意在自命为孔子十传弟子。观〈太史公书序略〉

(「太史公自序」),命意尤显,且三致意焉。

注一六:参看拙著《哲学三慧》,第六章,页一○四~一○六。

注一七:「穷则变;变则通;通则久。」语见《易经》(阮刻本),卷八,页六。

注一八a:参看《易经》,卷七,页九。

注一八b:详班固《汉书》,卷五六(卷廿六),页十八。

注一九:参看焦循《易图略》,卷六,页十。

注二○:同上,卷一,页四。

注二一:焦循,《易话》,卷一,页十二。

注二二:焦循,《易章句》,卷二,页十三~四。

注二三:焦循,《易话》(校刻本),卷一,页三。

注二四:《易经》(阮刻本),页一,页六~七。

注二五:同上,卷一,页二二。

注二六:同上,卷一,页一○。

注二七:同上,卷七,页一一~三。

注二八:同上,卷七,页一四~五。

注二九:戴震,《原善》(一七七七年八月孔广申刊行),卷一,页二~三。

注三○:《易经》,卷七,页十五。

注三一:班固,《汉书》(校刻本),卷二一,页七。

注三二:清儒惠栋曾著书两卷,论《易经》基本原理,今佚,彼笃信易理可自《中庸》引伸发挥得来。

注三三:《礼记》,卷五二,第三一章(《中庸》),页一;卷五三,页三。

注三四:参看左邱明,《左传》,卷二七,页一○;《礼记》,卷二一~二二,第九章,页五~一○。

注三五:《孟子》(阮元校刻本,《十三经注疏》,江西∶南昌府学,一八一五),卷一三上,页八。

注三六:同上,卷一四上,页一三。

注三七:参看《荀子》(王先谦校,长沙∶思贤书局,一八九一),卷十七,第二三章,页一~一二;卷一,第二章,页一三~二四;卷四,第八

章,页一~廿三。

注三八:参看同上,卷一一,第一七章,页十二~十六,十九。

注三九:参看同上,卷一五,第二一章,页一~一七。

注四○:参看大戴《礼记》,卢见曾刊印,卷一,第四十章,页四~六。

注四一:《易经》,卷一,〈文言传〉,页二○。

注四二:参看马丁.布伯,《人际之间》,R.G .斯密司英译(波斯顿∶灯塔出版公司,一九五五),页一七七~一八一。Cf. Martin Buber,

Between Man and Man, English tr, by R. G. Smith (Boston: Beacon Press, 1955), pp.

177-181.

译 注

译注一:谨按「生命苞容万类,亦动亦静」一段,摘自著者〈哲学三慧〉一文,言简旨远,词约意丰。本书以英语阐明斯旨,发挥详尽,以著者

自为经传目之,故引之,期二美并存。

译注二:谨按∶本段译文与成均初版稍异。初版摘自拙译著者〈中国形上学中之宇宙与个人〉,原载《哲学与文化》,台北∶一九七五,卷一,

第六至八期。然据作者手稿附注,全书系于一九七六年八月二十九日终校毕,定稿。作者亲注Finally

checked.此段内容上虽与前文大体无殊,但文字上却两处更易∶。

(一)首句旧作.... in a set of

expanding spheres representing the gradually enlarged and qualitatively

perfected human relations....今易.... in a set

of expanding concentrated circles representing gradually and qualitatively

perfected humane relationships ....

定本但以「重心范围」(concentrated circles)代「范围」(sphere);以「仁爱关系」(humane relationships)代「人伦关系」(human relations),区别不大,无改于原义,但用语更确, 字更功耳。故译文不变,仍作「旁皇四达,由近及疏,由弥致远」,示儒家之「仁爱」精神系由一己之人格中心发出,呈辐射展开,若「同心圆」所谓「中」也,而有差等,非如墨家之倡「兼爱」,无差等。此儒墨之大异处,孟子辟之尤力,世所周知也。

(二)末句旧作This is what makes of the Chinese world and Chinese society a natural

domain of moral democracy incessantly leveling up into a higher plane of

ethical culture, ....

旧译:「此其所以能使中国得以出斯人、于斯世出乎其类、拔乎其萃使于自然天地之中平地拔起,开辟出一浃情适性之「德性民主」领域,复不断

地提升之、超拔之,使臻于更高明、更完善之伦理德性文化理想境界者也。」

今易This is what make up the Chinese world and

Chinese society, a long-enduring world-and- society in the form of moral

democracy incessantly leveling up into a high plane of ethical culture, ....

今译如文∶「此其所以能出斯人、于斯世,出乎其类、拔乎其萃,使于自然天地之中平地拔起,开辟出一道地之中国宇宙与中国社会者也。厥为绵绵久大之宇宙与社会同仁一体,【相生互动,交养互发】,发为一大浃情适性之「德性民主」领域,复不断地提升之、超拔之,使跻于伦理文化之理想崇高胜境。」

《中国哲学精神及其发展》,上

第三章、原始儒家:第二期